月刊誌だと、今月号12月号で、来月から新年号です。

毎年恒例?今年分の戦果と戦歴を振り返ってみます。

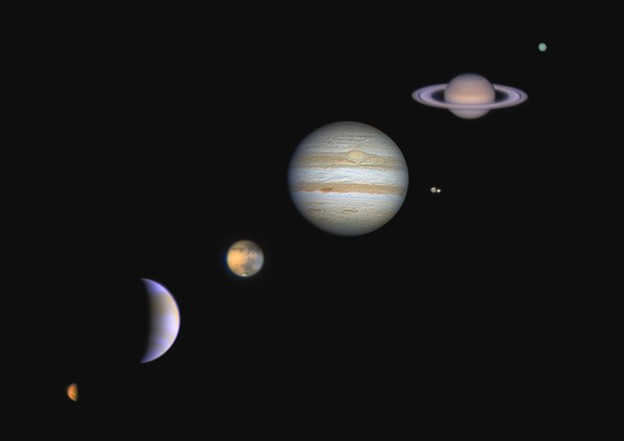

ビクセンカレンダー2016 表紙採用作 惑星たち・・

まずは、ビクセンカレンダーです!2010年~2015年にかけて撮影した惑星写真を1枚に並べた作品です。

月例フォトコンテストではまずダメでしょうが、この構成、昔から評判が良く、中天の写真展でも出しましたし、

遠天写真展にも出しています。この時の人気は2位と上々でした。

また、日本科学未来館でのイベントでも、使って貰ったりもしました。

コンセプトとしては、肉眼で見える惑星たち、ということで、水星から天王星まで並べてあります。

今年は、ビクセンカレンダー、送り忘れました・・・(;´д`)トホホ…

〆切の8月はちょうど引っ越しで忙しかったんですよね。気がついたら、〆切日すぎてました・・

まぁ、もっとも、送れば載るというものではありませんから、出しても・・という気もします。

うー・・ん、でも、来年は梅雨時に応募するようにしよう・・・・

さて、1月号は見事にゲキチンでした(つД;)

クローズアップM42! DeepStriker ASC-11 クローズアップAC Pro1D使用 1880mm F6.7 ST10XME冷却CCDカメラ SXV-AO使用(1Hz駆動)

星ナビ2月号には、DeepStrikerによるM42を入選させて貰えました。

シュミットカセグレンのバックフォーカスの長さを活かし、AOドライブすることで、高分解能・高解像度を狙った作品です。ただ、クローズアップAC Pro1Dでは、強引に焦点距離を縮めすぎるようで、星像はコマが出てしまいました。

オフアキシス装置はTOAGを用い、ガイドカメラには、カラー冷却CCDのSXV-H9Cを使っていますが、2/3インチCCDではケラレも出てしまいました。

K&Rさん命名のトーマス君システムになるのですが、ガイドカメラがSXV-H9Cだとちょっと筐体サイズが大きくて苦しいナァ・・・。

あとは、ガイド星を捕まえるのに一苦労でした・・・

ガイドカメラにもう一台LodeStarを奢れば、もっと簡単なシステムになるかもしれません・・・

SXVR-H694側にLodeStarを使ってますが、こちらのシステムだと、LodeStarである必要性は無いといえば無い・・。でも、QHY-5Ⅱだと、センササイズや感度面でガイド星捕捉率が落ちそうで、それはそれでイヤ・・

まぁ、このあたりはもう少しいろいろと検討を重ねたいと思います。

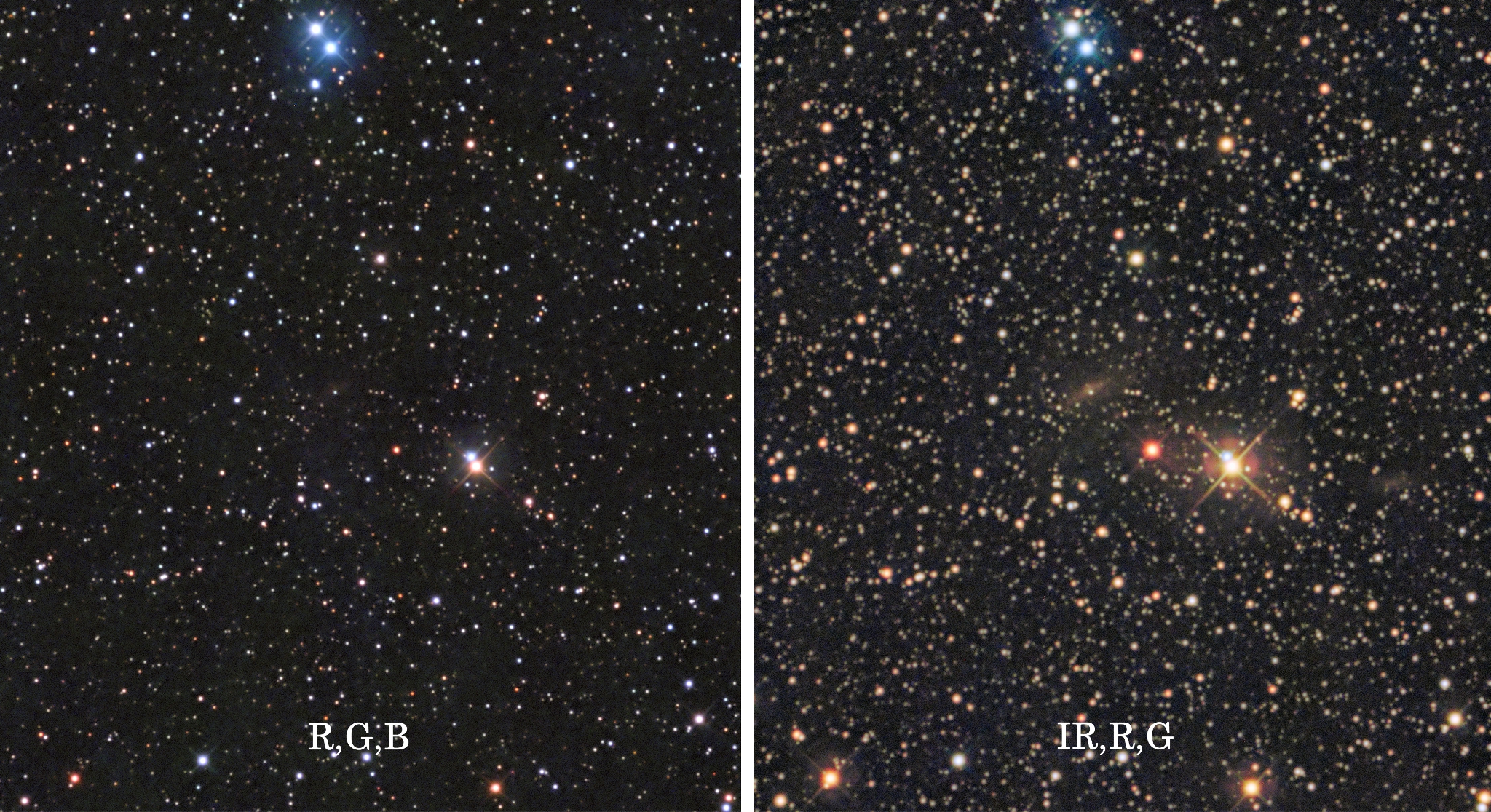

天文ガイド2月号採用作 DWINGELOO1 オライオン30cmF4反射望遠鏡 Astronomik PlanetPro807使用

天文ガイドには、近赤外光で捉えた、天の川の向こう、星間物質で、遮られている渦巻銀河が採用されました。

近赤外光を使うことで、多少なりとも、星間物質の影響を軽減することができます。

ただ、SXVR-H694に採用されているインターライン型のICX694ALGでは、近赤外感度感度はやや低く、その点では、ST10XMEなどのフルフレームトランスファ型CCDの方が向いています(ただ、この被写体の場合、ブルーミングの影響が心配になりますが)

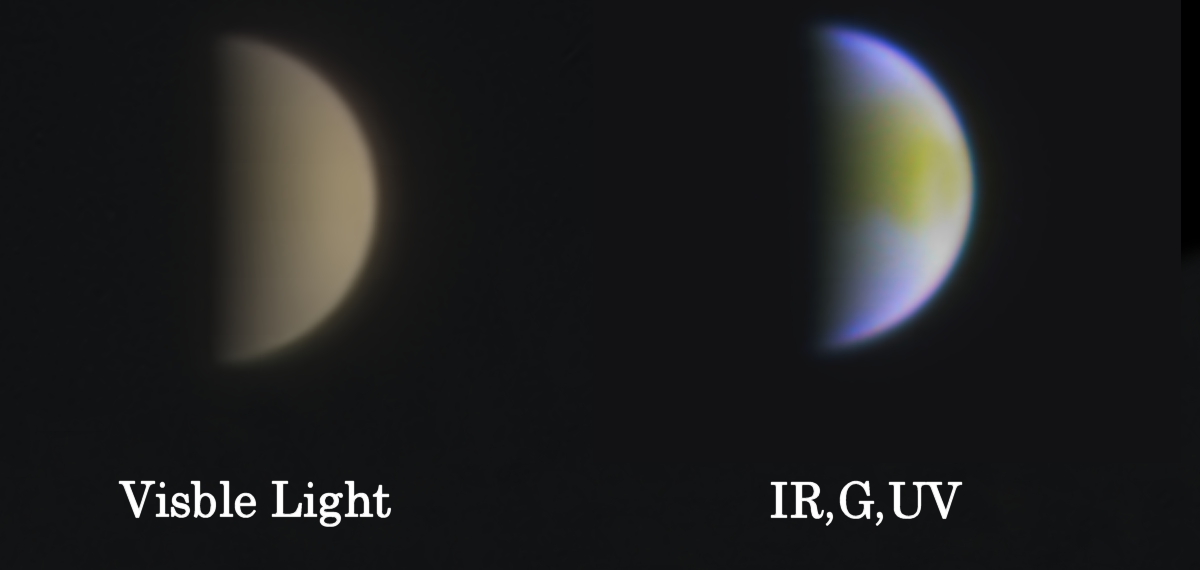

星ナビ 3月号採用作 金星 オライオン30cm反射望遠鏡 DFK21AF04/DMK21AF04 CCDビデオカメラ

星ナビ3月号には、カラーカメラで可視光で、モノクロカメラで、UV,G,IRで三色分解合成した不可視光イメージングの作品が採用されました。

カラーのDFK21AF04が壊れてしまったのは残念。カラーカメラって結構好きだったりします・・。

短焦点のオライオン30cmF4だと、さすがに惑星用には、もう一歩、性能が足りてないなぁ・・とは思うのですが、惑星専用機を用意するまでには至っていません・・・。

円高だった時に、18cmマクカセはかなり検討したのですが・・・撮影用ではやはり口径がもう少しないと厳しいと思うんですよね・・・。前回の観望会で、眼視的には買っておいてソンは無かったんだろうなぁ・・とは思いましたが・・・

天文ガイド 3月号 最優秀作品 渦巻銀河NGC2805付近 オライオン30cm反射望遠鏡 SXVR-H694冷却CCD

3月号では最優秀に選ばれました。マイナーな銀河での受賞でしたので、驚くとともに(美しい散光星雲作品が多々集まっている季節ですしね)、とてもうれしかったです。

この季節、シーイングは悪くて辟易としますが、透明度は高いので、ニワトリでも美しい色彩が出てくれます。

もっとも、3晩ほど、かけて作品化していたと思います。RGBを各1時間ないし2時間分ほど取得することで、ニワトリでも美しい色表現ができます。

星ナビ4月号入選作 馬頭星雲 IC434 NarrowBand イプシロン200 アストログラフ ST10XME 冷却CCDカメラ

その昔、10年ほど前に、宇宙のオーロラと題して、月刊天文に出した時はものの見事にゲキチンしました・・・。

今回、やっとリベンジを果たせました。SAO合成でも、最近では緑色のHαを抑える表現が多いですが、個人的には、緑、好きなんですよ(^^ゞ

ナローバンドによるMapped Color合成は、お手本や決まったセオリーなどありませんから、表現者が自由に、自分の想う様に、色表現をしていけば良いと思います。それが受け入れられるかどうかは、こういったコンテストがひとつの指標になると思います。

天文ガイド4月号 入選作 きりん座の不規則銀河NGC2236 オライオン30cm反射望遠鏡 SXVR-H694冷却CCDカメラ

きりん座にある不規則銀河です。小マゼランをずっと小さくした感じでしょうか。美しい銀河だと思います。

天文ガイド不採用作品 カタリナ彗星 NewFD300mmF2.8L フジ X-E1 デジタルカメラにて。

カタリナ彗星も、割と頑張って撮影してはいたんですが・・・。落選続きでした。うー・・ん、ここのところ、彗星は採って貰えてないなァ・・・。まぁ、この出来映えでは仕方ないですが・・・(;´д`)トホホ…

天文ガイド5月号入選作 かに星雲の偏光 MT160反射望遠鏡 MPCC、マルミPLフィルタ使用 ST8300M冷却CCDカメラ

5月号は前々からやってみたいと思っていた、偏光撮影にチャレンジしてみました。PLフィルターを回転させて撮影することで、反射星雲の偏光を捉えることができます。特にかに星雲は、中心星のパルサーからのシンクロトロン放射で強く偏光しているので、被写体としては面白いものになります。

撮影方法自体は確立できたので、今後も、もう少し取り組んでみたい撮影方法です。M20とか反射星雲+発光星雲だと面白いんじゃないかなー・・

ナローバンド撮影もそうですが、こういう、撮ってみるまで、どうなるか判らない、というのは、面白いものです。

星ナビ 2016年5月号採用作 コーン星雲NGC2264 オライオン30cm反射望遠鏡 SXVR-H694冷却CCD

星ナビには、コーン星雲のクローズアップ。ちょっと季節ハズレかな?とも思いましたが、無事採用されて良かったです(と、いうか同時に送った系外銀河はゲキチン・・・(´;ω;`)ブワッ)

ゲキチンといえば、天文ガイドに送った、こちら

宇宙の事故現場 オライオン30cm反射望遠鏡 SXVR-H694冷却CCD

衝突銀河3点組写真にしてまとめて、宇宙の事故現場とタイトルをつけたこの作品も落選で、がっかりでした・・・。うーん・・タイトルが悪いのもあるとは思いますが、被写体が小さすぎましたかねー・・・orz

まぁ、長年、撮りたいと思っていた銀河たちを撮れたのは良かったです。

天文ガイド6月号 入選作 渦巻銀河NGC4395 オライオン30cm反射望遠鏡 SXVR-H694冷却CCD

りょうけん座にある大型の渦巻銀河です。その半面、大変淡く、結構、難物・・・。とはいえ、分子雲とかに比べたら、圧倒的に写り易いとは思いますが・・

改めて見ると、腕の構造が面白い銀河ですね。

星ナビ 6月号入選作 天空のダイヤモンドリングAbell33 オライオン30cm反射望遠鏡 SXVR-H694冷却CCD

星ナビにはアストロアーツのニュースで紹介されていた天体を投稿。淡いながらも美しい星雲です。

こういうマニアックだけど、愛称があるような天体は、狙い目です (^O^)

星ナビ 7月号入選作 NGC3079 オライオン30cm反射望遠鏡 SXVR-H694冷却CCD

おおぐま座にあるやや小さ目の銀河ですが、シーイングにも恵まれた様で、ディテール良く、また透明度にも恵まれたのでしょう。ニワトリの割に色彩も美しく仕上がっています。いつもこれくらいシーイングが良いと苦労はないのですけどね・・・。撮影自体は、真冬の1/31と2/3に行っているようです。

うー・・ん、この時期は尾瀬沿いになるぼうらやさんや山の村に行くよりも自宅の方がいいのかもしれません。

天文ガイド7月号 採用作 DeepSky NGC4410付近 オライオン30cm反射望遠鏡 SXVR-H694冷却CCD

今年の大本命!この作品だけは入選して欲しかったので、採用されて良かったです。

銀河巡り用のストックとしていたみたいで、撮影経験は無かったのですが、相互作用を起こす銀河群に端正な渦巻銀河が2つ!The Skyで見つけてリスト化していたと思いますが、まさか左側に銀河団まであるとは・・・

ちょっとはみ出しちゃいましたが、まさにDeepSkyと呼ぶに相応しい領域です。

星ナビ 8月号入選作 The Eyes NGC4438,4435 オライオン30cm反射望遠鏡 SXVR-H694冷却CCD

この天体も狙うのは10年ぶりくらいでしょうか・・・。前回は、MT160にレデューサを入れて、SXV-H9で狙っていました。左右に2コマ降ってモザイク合成で、マルカリアンの銀河鎖を撮っています。

さすがに、焦点距離と口径が大きい分、ディテールが段違いに出てくれています。

天文ガイド 不採用作 しし座のトリオ銀河 MT160反射望遠鏡 MPCC ST8300M 冷却CCDカメラ

天文ガイド 不採用作品 M108とふくろう星雲M97 MT160反射望遠鏡 MPCC ST8300M 冷却CCDカメラ

さて、ここでまた不採用作品の発表です(笑)と、いうか(つД;)

ST8300M。感度面では、やはりSXVR-H694に一歩劣る印象はあるのですが・・・

購入時、2009年の頃に比べると、yamatomoさんやGENTAさんのおかげもあり、画像処理技術も地味に向上していて、改めて使ってみると、思っていた以上に良いカメラで、良く写ってくれています。

まぁ・・・残念ながら、どちらも入選の日の目は見ませんでしたが・・・・。そんなにダメですかね?この写真・・・・

どちらも気に入っています。

冬場の透明度に助けられた面はあろうかとは思いますが、ニワトリで、F6.3の光学系でここまで写ってくれれば十分ですね!

天文ガイド 不採用作品 M108とふくろう星雲M97 MT160反射望遠鏡 MPCC フジ X-E1デジタルカメラ

比較という点で、画質向上の著しいデジタルカメラでも撮ってみました。フジのX-Trance CMOSセンサの威力もあり、キレ味という点でも、かなり冷却CCDカメラに肉薄してきています。

とはいえ、背景の宇宙のもこもこ感(もとはノイズでしょうが・・)は、感度不足を顕していますし、キレ味の点でも、画素数が劣るST8300Mに負けています。いい勝負はしてますけどねー。

個人的には、撮像デバイスには全く拘っていません。だからこそ、冷却CCDカメラだけではなく、デジタルカメラも使うし、CMOSカメラにも(処理は面倒ですが・・)着目しています。

まぁ・・いろいろな機材を使うのが好きなだけかも(笑)

D810Aも気にはなっているのですが、中天の勉強会時に頂いたデータから自分なりに解析した結果、X-E1と感度的には遜色が無い・・・(画素ピッチは同じ位ですものね)こともあり、食指は動くものの、買うか!まではいってません。恐らくノイズ処理等は、フジの独特なX-Tranceよりは良いと思うので、この作品以上になるとは思いますけどね。

冷却CCDカメラ、ST8300Mの方が、まだ1段上と結論付けできるので、買い換えるまでではないんだよなぁー・・・

あ、最終プリントでは、当然、8MPixelが36MPixelに対抗できる訳ではないですよ。

感度、構造描写、分解能という点で考えて、ということです。

次世代カメラは、今のところCMOSイメージングカメラの方に意識が向いています。

星ナビ落選作 M8M20~猫の手星雲 GENESIS SDF屈折望遠鏡 NPR1073レデューサ使用

フジ X-E1 デジタルカメラ(未改造)

GWに帰省帰り後、天龍の森に直行して撮影したM8M20付近です。

当日、透明度はもう今一歩(GENTAさん談)でしたが、さすがに第一級の暗い空で使うと、透明感が違ってきますね。

本当に久々の遠征になりましたが、ムリしてでも行って良かった。

X-E1のHα感度の良さも感じます。ここまで写るなら、個人的にはD810Aは不要と判断した1枚でもあります。

M8から、M20にかけてのHαのブリッジ・・・これが写ってくれれば文句ナシ、です。

過去にぼうらやで撮影したM42だと、到底、赤外カット改造デジタル一眼レフに及ばないと考えていたのですが、一線級の空で撮影した時にデジタルカメラの真価が発揮するのだと感じましたよ。

この作品は、自分が撮りたいと思っていたものが、余すところ無く、写ってくれている、つまり、カメラの感度としては、自分の要求を満たしているわけです。

これが判っただけでも、遠征した価値はあったというものです。

まぁ、落選している時点でダメですけどねー・・・。500mmクラスは激戦区。もっと技術を磨かないと、とは感じています。

これも自己満足度は高いのですが。そこで完結しては進歩はないですからね。

この組み合わせでも、入選採用目指して頑張りたいと思っています。

天文ガイド8月号入選作 NGC5363,NGC5364 オライオン30cm反射望遠鏡 SXVR-H694冷却CCD

この天体も、絵になるので、過去にもイプシロン200+SXV-H9での撮影もしていたと思います。

この天体、赤経0°に近いのもあって、以外と難しいというか、ガイドERRORに悩まされたりして、なかなかモノにならなかった憶えもあります。

MT160とST8300Mを使うと、周囲の銀河も含めての撮影も出来ますが、それは以前に落選。今年は星ナビ誌にKY博士が、見事に入選されていましたね。この作品、天ガに送って正解だったなぁ・・・

星ナビ8月号 入選作 子持ち銀河M51 オライオン30cmF4反射望遠鏡 ALICE-Ⅱ CMOSカメラ

ALICE-Ⅱは、知人から譲って貰った監視用?暗視用?のボードカメラなのですが、筐体をなんとか自作して

1年ほど前から実験しています。

天文ガイド 2015年落選作 M42 NarrowBand ALICE-Ⅱ CMOSビデオカメラ オライオン30cm反射望遠鏡にて

CMOSカメラのトレンドは、低読み出しノイズ。実際、静大・東北大を始め、さまざまな技術を用いて低ノイズ化が図られています。低ノイズ・高QEのセンサの使い方としては、天文用途に関してはラッキーイメージングがベストになると考えています。

低ノイズということは、波長を絞ったナローバンド撮影が最も効率的になるので、1秒や2秒といった短時間露光で仕上げたこの作品でも、表現したい部分は描写してくれています。

上のM51でも、監視用カメラがベースのALICE-Ⅱでは露光時間が10秒までなのですが、積算(コンポジット)することで、表現したい部分は余すこと無く表現できています。

星ナビ11月号 入選作 環状星雲 M57 ALICE-Ⅱ CMOSビデオカメラ オライオン30cm反射望遠鏡

こちらも、Hαフィルタを用いて、最長露光の10秒で撮影してみました。

それがBestかどうかは、まだ今後の検討課題になるのですが(これまでの経験上、6秒露光でもかなり描写が良い)、過去にSXVR-H694 冷却CCDカメラで1枚あたり300秒で撮像したよりも、淡い外殻をはっきりと出すことが出来ました。

あとの問題は、しっかりとした筐体設計(意外と最初に造った木製フレーム鏡筒の方ががっしりしてたりします・・。)と、超多数枚の画像を如何に効率よく画像処理していくか。画像処理手順の確立・・・といったところが今後の課題です。

なんとか、引越し前までに、CMOSセンサのポテンシャルと課題は確認できましたので、今後はやはりCMOSカメラを中心としたテストと機材構築を検討していくことになると思います。

まぁ、先ずはALICE-Ⅱの再設計ですが・・。タキさんに素晴らしいヒートシンクも作成して頂いていますしね!

天文ガイド9月号 入選作 近赤外光によるM57,M27 オライオン30cm反射望遠鏡 ST10XME冷却CCDカメラ

フジ SC70+IDAS type4 LRGBフィルタ

IDAS TypeⅣ LRGBフィルターは、世界的にみても、非常に稀有な、というか、オンリーワンでしょうか。

近赤外線での三色分解合成撮影ができる干渉フィルターです。

星雲は、近赤外領域でも、ArⅢ713nm、775nm、パッシェン系列の水素(820nm)、SⅢ(953nm)などの輝線がありますが、近赤外領域で三色分解撮影してみたところ、思ったよりも構造の差が出ませんでした。

とりわけ、Gに当たるパッシェン系列の水素輝線を始めとする各種輝線が弱いので、どうしても青紫色になってしまう様です。M57のリング内部は、なんらかの輝線で黄色みがかった色彩になってはいますが・・・

まぁ、ナンバーワンより、オンリーワン!ということで、今後も、もう少し、いろいろな天体を狙っていくつもりではいます。(が、環境次第かなぁ・・・)

前にも書きましたが、どう写ってくるのか、皆目検討がつかない!ので、面白さはあるんですよ。

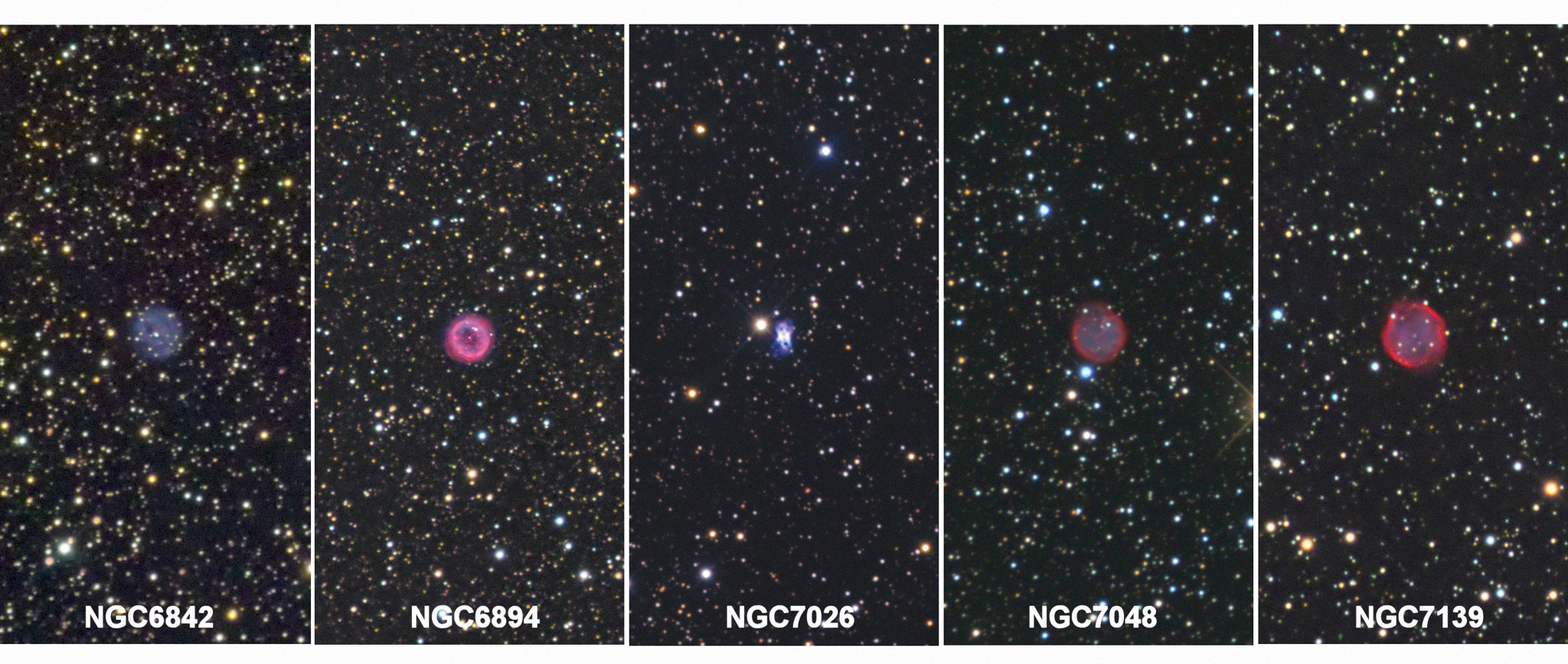

天文ガイド12月号 入選作 五つ子、六つ子、七つ子 オライオン30cm反射望遠鏡 SXVR-H694冷却CCD

こちらもネタモノ系なんですが、撮りたかった天体を組写真として見せた例です。

これが最後のニワトリ作品になりました。本当は、最後の最後のニワトリ作品、NGC891はなんとか入選して欲しかったんですけどね。

あとは、引越し後の福田港遠征の作品も、自信もあったのですが、見事にどれもゲキチン・・・

まぁ、ダメなものはダメということで、仕方ないですね・・・

福田港もいい場所なんだけどなぁ・・。

さて、解析結果です。これまでの入選作品を望遠鏡別で見ると、オライオン30cmが圧倒的なシェアを誇っており、今年も躍進。昨年の45%→49%と、とうとう入選数の半分を占める様になってきました。

やはり、明るい光学系(=ナローバンドでも使える)で、かつ、軽量で移動できる(まぁ、今年は遠征撮影での入選はありませんでしたが・・)、大口径30cmというのは、大きいです。

また、カメラの組み合わせで、画素ピッチ&QE(高感度)でベストと思われれるSXVR-H694とのタッグを組ませているのも大きい。

次点はイプシロン200とMT160ですが、オライオン躍進により、パーセンテージは、それぞれ、12%→11%と存在感は減じています。

決して悪い機材ではなく、今年もそれぞれ入選実績を作ってはいるのですが・・・

相対的に存在感が薄れていくのは仕方ありません。

ASC-11 DeepStrikerは愛称の通り、深宇宙を撃つための機材なのですが、どうしても、使い勝手の面で運用実績が低くなり、成果としては、使い勝手が良いニュートン系反射望遠鏡に軍配があがっています。

入選率と稼働率で、ノーマライズすると、恐らく、オライオンを抑えて、突出すると思いますが、まぁ・・使い易いというのも大事な性能ですからね。

次世代望遠鏡を検討する際には、やはりニュートン系で考えた方が正解かな、と (^^ゞ

次にカメラ系です。

当然、メインカメラのSXVR-H694が、26%→30%と躍進を遂げました。

意外なことに?次点はDMK/DFK21AF04コンビだったりします。今年も、1作品、入選実績がありますが、カラーカメラのDFK21AF04が破損してしまったのが、地味にイタイ・・・

惑星撮影だけではなく、ラッキーイメージングで、実績を築いてきたカメラだけに、やはり、この分野のカメラの代替機の検討は急務です。

かつてのメインカメラであるST8XME,SXV-H9は、これらのカメラはすでに手元に無いこともあり、それぞれ、12%→10%と存在感は弱めています。

これまでの総実績ですので、メインカメラの存在感が高いのは仕方ないところ。

その一方で、サブカメラとして、ST10XME 3%→5%、ALICE-Ⅱ 0%→1%、ST8300M 3%→3%(変わらずですが、実績あり) X-E1 5%→5%(今期、実績ナシ)、と、サブカメラも徐々に存在感を増してきています。

今後は、ALICE-Ⅱの躍進に期待し、それにみあった望遠鏡を検討していく一方で、ST10XMEについても、すでに、DeepStrikerという理想の相方がいますから、あとはどう運用していくか、次第でしょうか。

フジX-E1も、NewFD300mmF2.8LやGENESIS SDF、MT160といった組み合わせで、作品化を検討していきたいものです。

こちらは、ジャンル別。まぁ・・・銀河が圧倒的に強いですが、昨年時に比べて、37%→39%とさらに割合としては増えています。

次点は意外にも散光星雲。これも、19%で昨年を維持。彗星は今年は入選実績なし(おそらく昨年も・・)で、16%→14%と、存在感を弱めています。

惑星状星雲は、M1偏光、M57、Abell33等の入選で、微増(12%→13%)。惑星状星雲は小さいが明るい天体が多いので、ニワトリ向き、かつ、興味深い(偏光、赤外、ナローバンド、LRGB、デジタルカメラと、さまざまな撮影方法がある)のもあって、自分が思っている以上に存在感が出て来るんですよね。

惑星も、10%と、昨年の11%に比べ、存在感は減じてますが、こちらも、興味はある天体ですので、今後もこの比率で維持していきたいところ。

DFK/DMKカメラの入選実績に対して、惑星のジャンルが低いのは、このカメラコンビでのラッキーイメージング用途での入選が多かったことを物語っています(と、いうほど多いわけでもないのですが・・・ ^^;)

入選雑誌比率です。3,4年ほど前は、天文ガイド/星ナビ比率はほぼ、フィフティー・フィフティーだったんですけどね・・。最近の傾向も含めると、マイナーな天体や、観測の部のある天文ガイド比率が高めになっています。

たぶん、直近、3年で絞ったら、もっと差が出る気が・・(;゚Д゚)

スタークリックは、20年ほど前のCDマガジンなのですが、一番最初に、収録された記念すべき、初入選ということで、入れてあります (^^ゞ

今年は、引っ越しも控えて、8月まで、本当に良く頑張ったなー・・と自分でも思います。

実際、3月までは晴天にも恵まれていた印象があります。

梅雨明け以降は、お天気が壊滅的に悪かったのもありますが、遠征シフトということで、新たに遠征地として、福田港を加えましたが、めぼしい成果は得られず(いや、作品的には満足してますが・・・)

来年も、第1Qまでは遠征主体となることもあり、また、第2Q、梅雨入りまでに、自宅撮影環境まで再構築は難しい(何しろ、赤道儀・望遠鏡は、実家や友人たちに預かって貰ってますので・・)と考えています。

振動など、問題点の洗い出しは、できれば、梅雨入り前までに行っておきたいところですが、さて、どうなるかな・・

どちらにしても、バタバタするのは間違いないので、来年の入選数は激減すると思いますが、まぁ・・できるかぎりは頑張ろうと思っています。

特にこの冬の遠征では、非常に淡い銀河を狙ってみたいですしね!

また来年も頑張りやす(`・ω・´)ゞ

![]() 開発発表されたフジフィルムの中版デジタルカメラ GFX 50S

開発発表されたフジフィルムの中版デジタルカメラ GFX 50S![]()

![]() 国際光器 「APM ZTA 140 SD-APO鏡筒」

国際光器 「APM ZTA 140 SD-APO鏡筒」![]() APM ZTA 152

APM ZTA 152 ![イメージ 1]()