今日は1日、雨の休日でした。

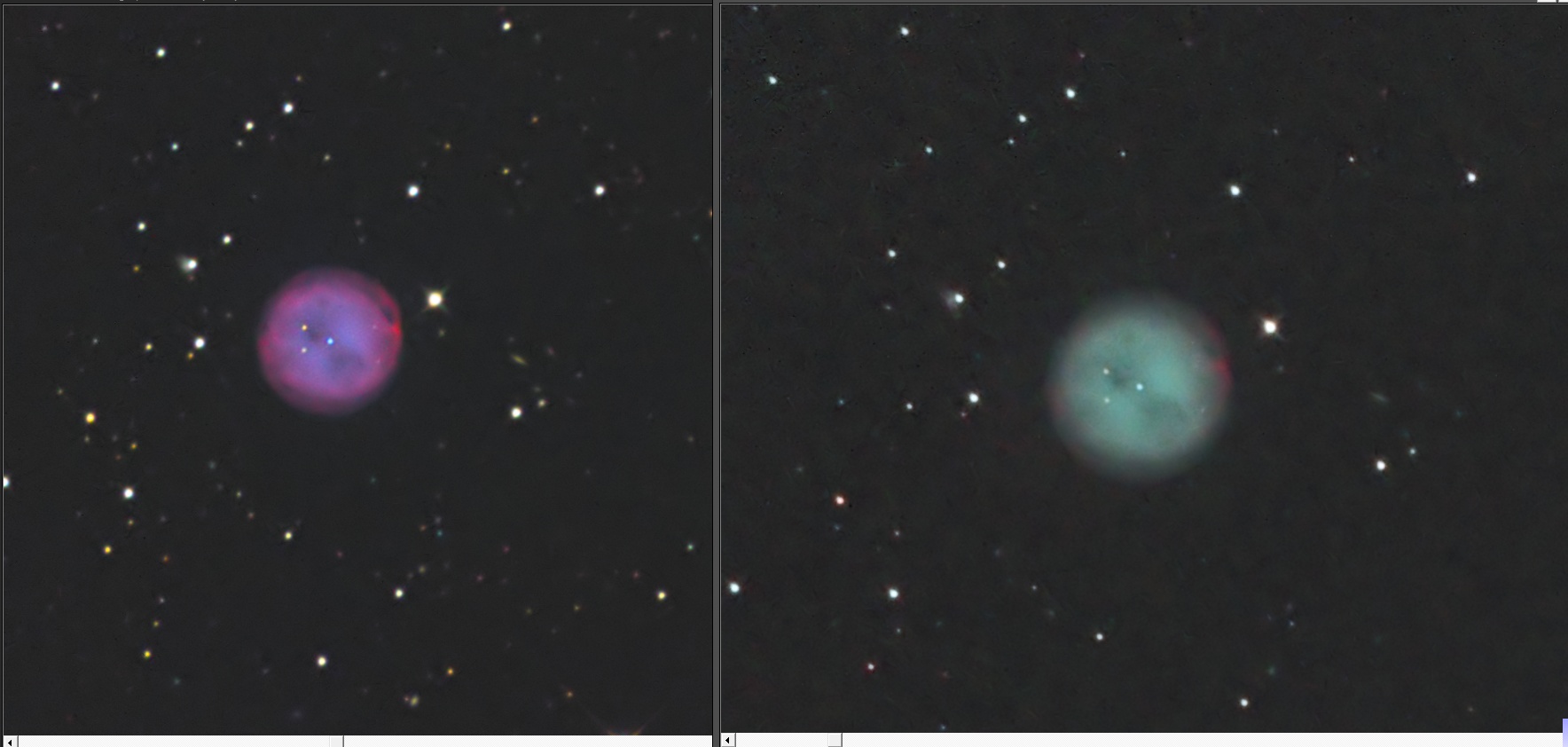

![]() 冷却CCDカメラ VS デジタルカメラ ふくろう星雲

冷却CCDカメラ VS デジタルカメラ ふくろう星雲

![]() 冷却CCDカメラ VS デジタルカメラ M108銀河

冷却CCDカメラ VS デジタルカメラ M108銀河

朝はゆっくりと寝ていたかったのですが、子供が目覚まし時計代わりで、朝7時過ぎには起きてきました・・(;゚Д゚)

仕方ないので、食事を用意して(土日はたいてい自分が食事係)、

特に用事もなかったのもあって、溜まっていた写真データを画像処理していました。

フジ X-E1 デジタルカメラ 7分×14枚@ISO1600 自宅にて

自宅からの撮影ですが、冬場の良い透明度にも助けられて、まずまずの写りかと思います。

さて、この構図は、先日に、ST8300M 冷却CCDカメラでも、撮ってますので、せっかくなので、ちょっと比較してみました。

厳密な比較にはなりませんが、冷却CCDとデジタルカメラ、デジタル一眼レフカメラによる天体写真のニュアンスは出ていると思います。

◆共通データ◆

MT160反射望遠鏡 コマコレクタ使用1000mmF6.3

X-E1 7分×14コマ 98分

ST8300M L画像 5分×18コマ 90分(ただし、カラーデータも含めると、総計180分)

ふくろう星雲の色合いが異なるのは、カラーフィルタの特性をよく顕しています。

冷却CCDで使用しているIDAS Type2LRGBフィルタは、OⅢラインの透過率がG,Bとも50%しかないのもあって、青緑色があまり出ません。

対して、X-E1は未改造機の為、Hα線への写りが悪く、そのせいで、ディテールも出てない様に見えてしまっています。

両者の一番の差は、背景にあるより遠くにある米粒の様な銀河でしょう。

やはりカラーフィルタアレイで、光量が1/3になってしまうデジタルカメラに比べると、

モノクロCCDで、全波長に渡って撮影できる事は、より微光の天体を写す場合には差が出てきそうです。

色彩はどちらも彩度は上げてますが、原色干渉フィルターで三色分解合成したものの方が、色分離性が高い為、ビビッドになっています。

どちらも、適宜、シャープ系処理は施してますが、銀河のディテール描写については、デジカメでも冷却CCDでも、そんなに差は出てないですね。

背景の空のS/Nは差が見られますが、これは、ボクがデジカメ画像の処理が下手だからか・・・ノイズリダクション系が上手くいってないですね・・・・…( ̄ヘ ̄;)ウーン

冷却CCDカメラ画像は手慣れてますが、デジカメは、もう少し処理方法を検討しないとダメかも。

X-E1の方も、180分まで伸ばした方が公平でしたね。

本当は、そのつもりだったのですが、BulbのつもりがTimeで撮っていたので・・・結局、気がつくまで半分以上、7分おきに、30秒露出で撮ってたので・・(´;ω;`)ブワッ

もっとも、この画像だと、倍増やしても、S/Nは追いつけない感じがします。

ボクのX-E1の撮影・処理法は、ベストではないと思うので、撮り方次第,処理次第ではもっと肉薄してくる気もしますので、その点は差し引いて見てもらえれば良いかと思います。

ここ数年はデジカメの進歩が著しく、D810Aの様な天体観測専用デジタル一眼レフカメラはもとより、Sony α7Sの様な高感度性能の高いカメラ、フジのXシリーズの様に、X-Trance配列を採用して、キレ味・S/Nの高いカメラなど、どんどん、天体写真性能も向上してきているなと感じます。

ST8300Mもいいカメラなのですが、800万画素・・。X-E1ですら、1600万画素と倍ありますから、プリントでは、星像の細かさの点で、差を感じます。

画面一杯に星雲を写した場合には、多画素が効いてきて、総合的にデジカメの勝ちになりそうです。星雲のディテール描写は互角ですしね。

微光天体については、全波長で光を受けられる冷却CCDカメラが有利ですが、これを綺麗なカラー画像にしようとすると、結局、R,G,B画像にもたっぷりとした露出時間を与える必要がありますから、総露出時間では、どうしても、不利になりそうです。

反面、光害地での撮影では、コントラストが高く、背景ムラを補正しやすい冷却CCDカメラの方がまだまだ、有利ですね。

今回は、光害のある自宅からの撮影データでの比較でしたが、暗い空の下での比較だと、差はほとんどなくなるかもしれません???