そろそろ、新月期!

仕事は忙しいですが、それでも、晴れてくれれば、やるぞー!と思ってはいるのですが・・

どうにもお天気が不安定ですねぇ・・

今晩も、GPV気象予報では晴れそうでしたが、実際には、雲が多くて無理そう。

薄雲が主体みたいだから、GPVでも予測できないのかもしれませんね。

と、いうわけで、昨晩・今晩とも、望遠鏡は出さず仕舞いでした・・

さて、本題です。

んー・・どちらかというと、書庫としては「天体写真」なのですけど、一応、画像処理の小部屋の方にしておきます。

小宇宙、とりわけ、Sc型銀河は、若い星々や、また、暗黒帯が多いです。

そういう天体の場合、青フィルターを通して撮影すると、ぐっと解像感が増してきます。

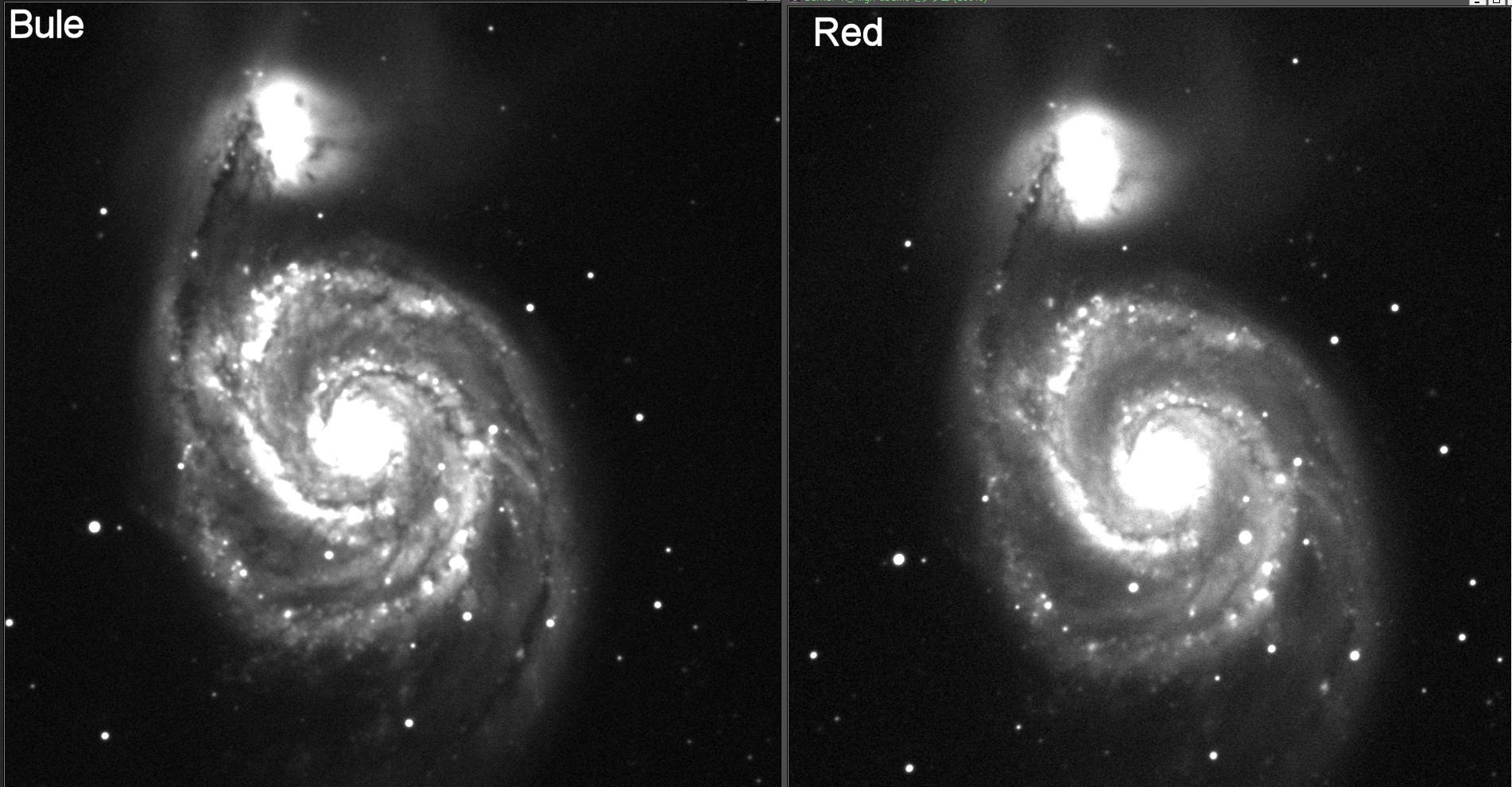

実際の画像を見て貰うと、違いがはっきりすると思うので、作例を・・っと。

フィルタ:アストロ丼

まぁ、一目瞭然じゃないかなー。青フィルターで撮影した画像は、暗黒帯が明瞭でメリハリがあります。

また、若い星々の集団も強調されるため、描写の差は驚愕するものがありますね。まさに戦慄のブルー!

一応、その他、理論的にも、青色(短波長)は分解能が高く、例えば、波長400nm(青)と、800nm(赤)とで、比較した場合、限界分解能は、青の方が2倍高くなります。

んー・・例えるなら、DVDとブルーレイが解りやすいかなぁ・・。

DVDは赤いレーザを使っているんですが、ブルーレイでは青いレーザを使って、記録密度を向上させてますよね。それと同じことです。

これは、言い換えれば、赤色(800nm)で口径20cmの望遠鏡で撮影した写真と、青色(400nm)で口径10cmの望遠鏡で撮影した画像の、限界分解能は、同じなんです。

つまり、口径差を埋める手段のひとつ、であるわけなんですね。

でもね。机上では、そうなんですが、実際には、そう単純ではなく・・

たいていのレンズ系では、d線(587.6nm・・・ナトリウムランプの輝線)が最もシャープになるように設計してあると思いますから、結像性能が、青色領域では、若干悪いことも考えられます。反射望遠鏡といえども、たいてい、補正レンズを使いますからね。

波長が短い、ということは、それだけシンチレーションの影響を大きく受けることになります。つまり、同じ条件の時に、400nm(青色)と800nm(赤色)とで撮影した場合、400nmの方が倍、シーイングの影響を受けてぼけてしまうと思われます。

また、同様に、青色は、散乱されやすく、条件(透明度)が良くないとS/Nがなかなか上がってきません。

特に光害地での撮影では、これは思った以上に効いてきて、地方都市とはいえ、町中にあるウチからじゃあ、撮影効率が非常に悪いです(ちなみに上の画像ではBlueの枚数は倍近くかけています)

暗い空の下に出かければ、もしかしたら、非常に有効な手段かもしれませんが・・・

L画像の枚数を稼いだ方がS/Nの面で有利な気がしますし、、、うーむ、タイトルの割には、ビミョーな結論になってしまいました。