2/18(土) 昼間は快晴とはいえず、雲が多かったですが、午後から、少し晴れてきた・・?

GPV予報を見ると、これがまた、結構、ころころと変わって、出かけるかどうか、ビミョーな琴線で、振れています。

なので、昼間に、ミュートンさんに会った際には、今晩行くかどうか、打診はしませんでした。

だって、自分もこの時は行く気が無かったのですから・・(この時点では薄曇りで、夜半過ぎまで、でした)

しかし、一寝入りして、18時くらいに起きてきて天気予報を見ると、あれま。いい方向に・・・!

お、これなら、行こうかな・・。

とはいえ、21時までは曇り予報ですから。

急ぎ行く必要はないと判断。嫁さんに行ってきても良い?と打診して、演奏会があるから、8時までに戻ってくるならいーよー。と、承認を貰います (; ̄ー ̄川 アセアセ

食事は早めに作ってくれましたが、それでも、19時過ぎ。本当は、休日はボクが作るのですが、遠征するから・・・

ではなく、ここのところ、本業が忙しいのもあって、嫁さんが気を遣って、休日も食事係やってくれてマス m(_ _)m

もっとも、結婚当初はまだ自分の方が・・と思ってましたが、最近は流石にウデマエを上げてくれて、てんで敵わないんですけどねー・・

まぁ、でも、得意料理なら、まだまだ・・?と思ってるんだけど、どうなんだろう・・

さて、出発は、20時前だったかな?磐田市内では、8℃と暖かです。

しかし、ぼうらやに着くと、気温は3℃まで下がってました。それでも、ここ最近の中では暖かです。

誰もいないだろうなー。と、思っていたのですが、GENTAさんが、いらっしゃいました(◎-◎;)!!

GENTAさんの機材 オリンパス E-620 デジタル一眼レフカメラ Z.D 14-42EDにてパチリ

GENTAさんはスケアリングのテストということで、GPD赤道儀に例の中一光学の135mmF2.8望遠レンズを使ってのお手軽テスト撮影に来られたそうです。

写真の様に快晴とはいかず、雲があります。ちょうど、出かける時に、北に嫌な雲があるなぁ・・と思っていた雲をくぐって(磐田原大地を降りて、天浜線の踏切りあたりが、ちょうどこの雲の下だったと思う)、ここまでやってきたのですが・・・

いざ、望遠鏡を出そうとしたら、北からも雲が張り出してきました・・・Σ(゚д゚|||)ガーン

うーん、これは出すかどうか、悩む・・・

と、いうわけで上の写真を撮ったりしてたんですけどね・・・。

スマホから、AstroGPVを見てみたら、悪化しとるやん・・

うーん・・一時は好転していたのですが、23時までくもくも君が居座りそう・・・。

どうしたものかなー・・。と、小一時間ほど待っていたら、雲の切れ間が出てなんとか極軸を合わせられました。

極軸だけ合わせられたら、あとは全く問題ありません。こんなに曇っていても(えー・・ ^^;)

ま、望遠鏡だけ組み上げて、あとは待機といこうと思ったんですよね。

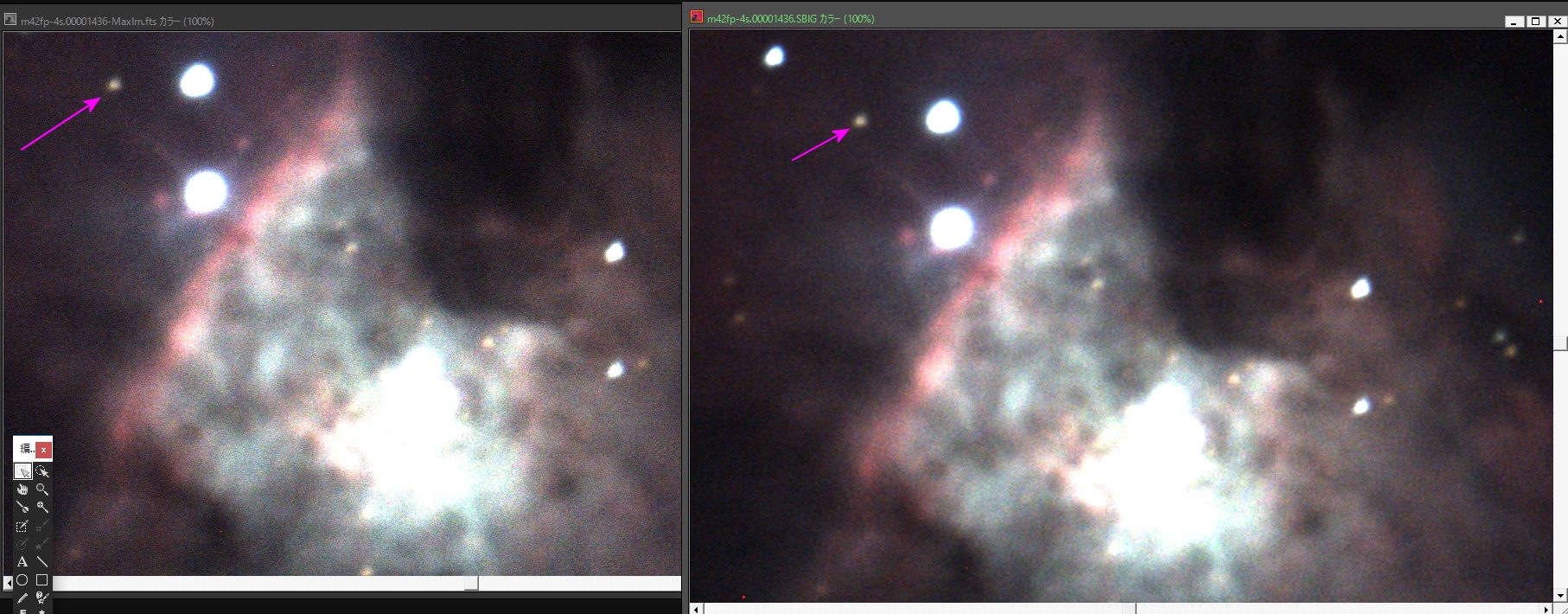

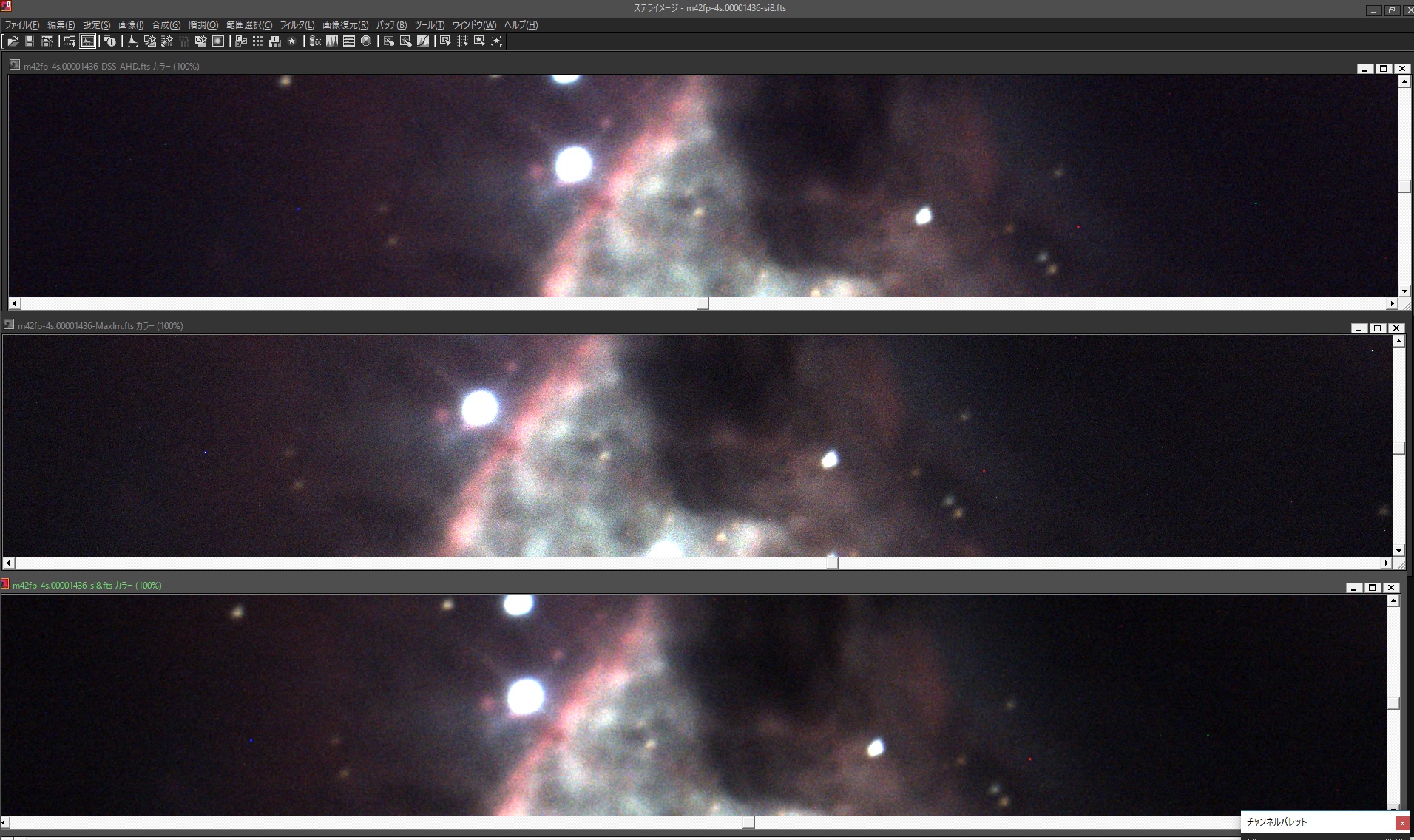

実は、前回、遠征時に、CMOSビデオカメラのALICE-Ⅱを使ったのですが、その際に、TrueTechのフィルタホィール運用に、なんらかの問題があったのですよ。

それが何か、思い出せない!

ただ、次回、ハマらないように、なんらかの策は打った筈・・・

と、組み上げていくと・・・

おおぅ・・・。見事に問題が Σ(゚д゚|||)ガーン

TrueTechフィルタホィールは、2006年に、K&Rさんから格安でお譲りして頂いた装備で、制御はRS-232Cなのです。で、これがまた変わっている?RJ-11ケーブルをRS-232Cの9Pinに変換するアダプタを介してパソコンに接続する様になってるんですよ。

この変換コネクタ。ALICE-Ⅱ側の装備は一切置いてきたこともあって、そちらに入ってる可能性が高い。

そうすると、一度自宅に戻らねば・・。

車を動かすとなると、どうしてもライトを点ける必要があるので、GENTAさんに、まずはお話。

GENTAさんも心配してくれて、代用できるものがあるなら、貸すよ、という感じでしたが、さすがに、RJ-11→RS232C変換は持ってないですよねぇ・・・ (; ̄ー ̄川 アセアセ

まぁ、フィルタは手動でLフィルタにセットして、撮影させておく間に取りに戻る、という手もアリはアリか・・

そういえば、フィルタも、SBIGのものがセットされてました。

AstrodonのLフィルタに傷を入れてしまったのもあって、NarrowBandを絡めないなら、これがベストか・・

などなど、機材を見ながら、詰まるところ、セッティングが甘い・・・。と若干反省しながら、GETNTAさんにやっぱり、道具がなさそうなので、一端、戻ると思うと伝。

でも、こうした事態になることは想定していて、手は打っていた筈なんですよ。た、多分・・(^^ゞ

いや、ホント、なんかやった記憶はあるんだって。マジで。

なので、すぐに探しに帰るのではなく、まずは手持ちの工具箱から探してみたのですが・・・(←一番可能性が高い!)

そのコネクタが、どうにも見当たらないッ・・・!!

こりゃ、やっぱり、ALICEⅡと一緒に置いてきたかー・・?

と思ったのですが・・・

なんと、SXVR-H694のケーブル類を収納するケースに無事入ってました・・・(・_・;)

これで、なんとかなります ε-(´∀`*)ホッ

機材を変更すると、いろいろとトラブルので気をつけないといけませんね。

やっぱり、今のSXVR-H694+OAG9+LodeStarオートガイダの組み合わせは崩したくないかも。

なんといっても、メインの機材ですしねぇ・・・

ただ、LodeStarは、次期構想としては、TOAGに移植して、SXV-AOを試してみたいとは思ってるんですよ。

これは次の一手として、ですが。

さて、22時過ぎからやっと雲がどいてきてくれました。

とはいっても、時折、雲がかかったり、霞んだりして、良いとは言えない空でした。

ボクの方も疲れが残っているので、車の中で、ぐっすりと寝てました。

沈む冬の大三角 オリンパス E-620デジタル一眼レフカメラにて。

GENTAさんの方は、月が昇ってくる0時過ぎに撤収。

体調が悪い中、お疲れ様でした。

それにしても、夜半にもなると、北斗七星のひしゃくが見事にひっくり返りますね・・・

郊外のぼうらやさんだと、22時撮影開始がちょうど良い(町あかりが落ちてくる)と感じることもあり、そうか銀河の季節もそろそろお終いなんだなぁ・・と若干、寂しく感じます。

ボクの方は、月が出てきてからも、明るめの銀河(小宇宙)が撮れればいいや!

というワケで撮影は続行。

昇る夏の大三角 オリンパス E-620デジタル一眼レフカメラ

ただ、夜半過ぎから、風が強くなってきました。

おまけに、気温も、暖か、と思ってましたが、急激に冷えてきたみたい・・・。

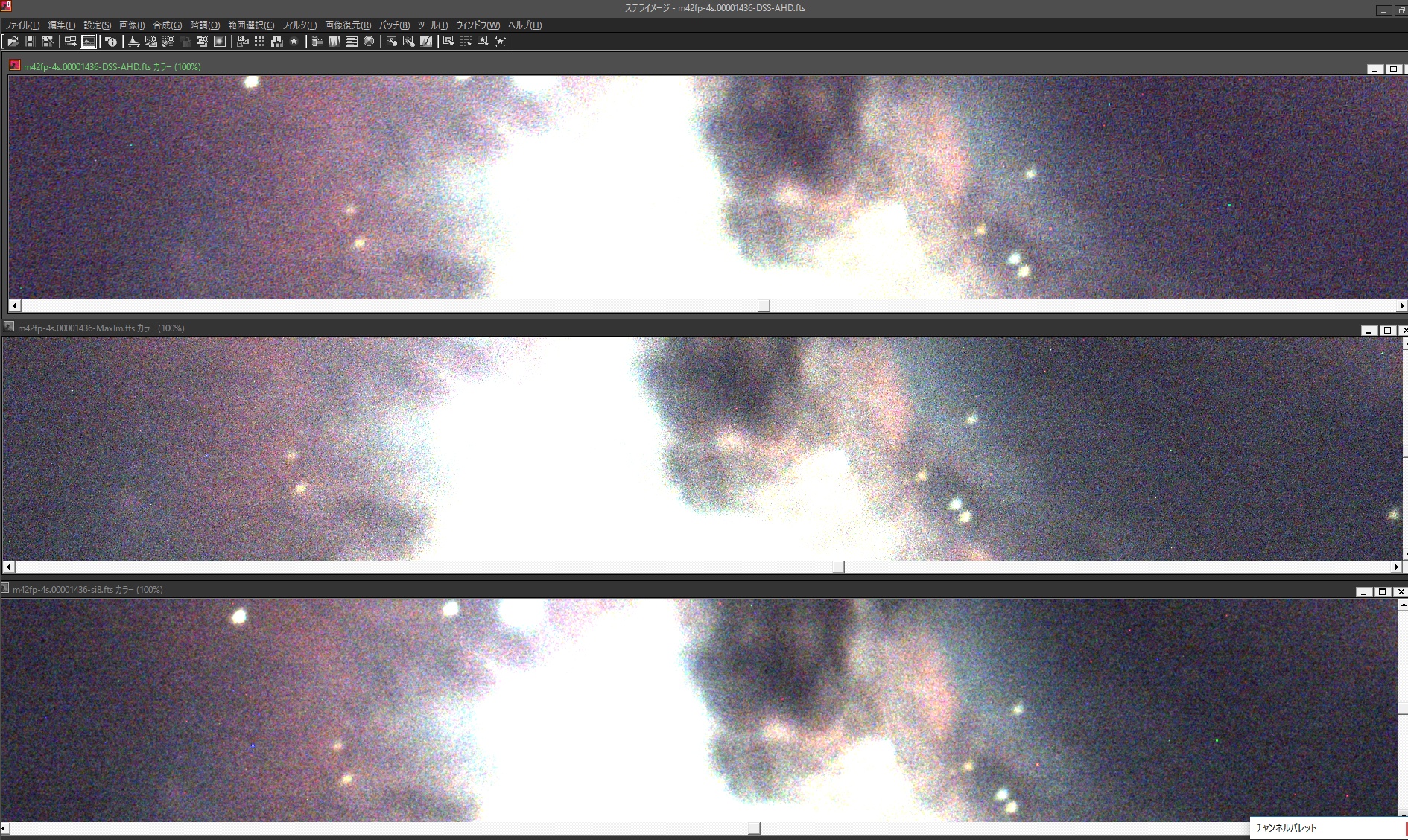

ピンぼけが心配です・・・・

透明度も、夜半からかなり回復してきた様で、

半月があるにもかかわらず、天の川を肉眼で見ることができました。

そろそろ、夏の散光星雲の季節、開始ですね!

もっとも、自分の機材では、なかなか入選を狙える天体がありませんが・・・

数年前までなら、こういう被写体も入選させて頂いたのですが、現在では、D810A+長焦点系望遠鏡だと、画角的にモロかぶり、画素数で圧倒的敗退ですし・・ …( ̄ヘ ̄;)ウーン

後、残るテは、やはりNarrowBandかなぁー・・・

M16はどこかで、また撮り直したいとは思ってます。入選できなかったM17も、ですが・・

うん、まぁ、今みると、これじゃ入選はしないですよねー。と、納得。

もう少し美しくないと!

ナローはナローで、色が浮きすぎたりするので、調和が大変なのです・・・

最終的な目標(イメージ)をしっかりと認識した上で、それを目指してやっていかないと・・・

たぶん、このM17の方はディテールに注意が行ってしまって、色や階調(特に透明感)がおざなりになってしまったのだと思います・・・。まぁ・・自分らしいとは思いますケド・・ノ(-______-;)ウゥーム・・・.

ま、それはそれとして・・・

天の川が見えてくると、なんかテンション上がってきますね!

薄明光でフラットを撮影してから、片付け。7時過ぎには完了しました。

日が昇るのも早くなってきましたね。

撮影結果はともかくとして。

GENTAさんとも話が出来たし、なんだかんだで来て良かったと思います。